Das Erbe des Rassismus und der Erfolg von Donald Trump

Wenn man in Alabama von Selma nach Montgomery reist, dreht sich alles um Geschichte – von der Sklaverei bis zu den Bürgerrechten, von zerfallenen Hütten der ehemaligen Farmpächter bis zu eindrucksvollen Gedenkstätten. Man spürt auch, dass es immer um Rassismus geht – vom historischen Marsch über die Edmund-Pettus-Brücke im März 1965 bis zum wiederholten Wahlsieg Donald Trumps im November 2024. Was hat sich verändert? Auf dieser 90 Kilometer langen Reise sieht man Zeichen weißer Vorherrschaft und schwarzer Verzweiflung, schwarzer Würde und weißer Angst. Man trifft Afroamerikaner, die von den jüngsten politischen Veränderungen entmutigt sind, und hört Geschichten von weißem Ressentiment, das die konservative Gegenreaktion schürt. Es liest sich wie eine fortlaufende Geschichte zweier Stämme, die beide verlieren.

Vor der „Brown Chapel Church AME“ in Selma weist Pfarrer Alvin C. Bibbs die zwei Dutzend Teilnehmer seiner geführten Tour in die Regeln ihres kurzen, symbolischen Gangs von der Kirche zur Edmund-Pettus-Brücke ein. „Nehmt Wasser mit und lauft in der Sonne nur langsam.“ Doch wo die Mitglieder dieser Touristengruppe aus Chicago bequeme Turnschuhe tragen, hatten die Freiheitskämpfer von 1965 nur ihr normales Schuhwerk, um von der Kirche aus die Brücke zu überqueren und weiter nach Montgomery zu ziehen – auf ihrem viertägigen Marsch, der nicht nur die Geschichte des Südens veränderte.

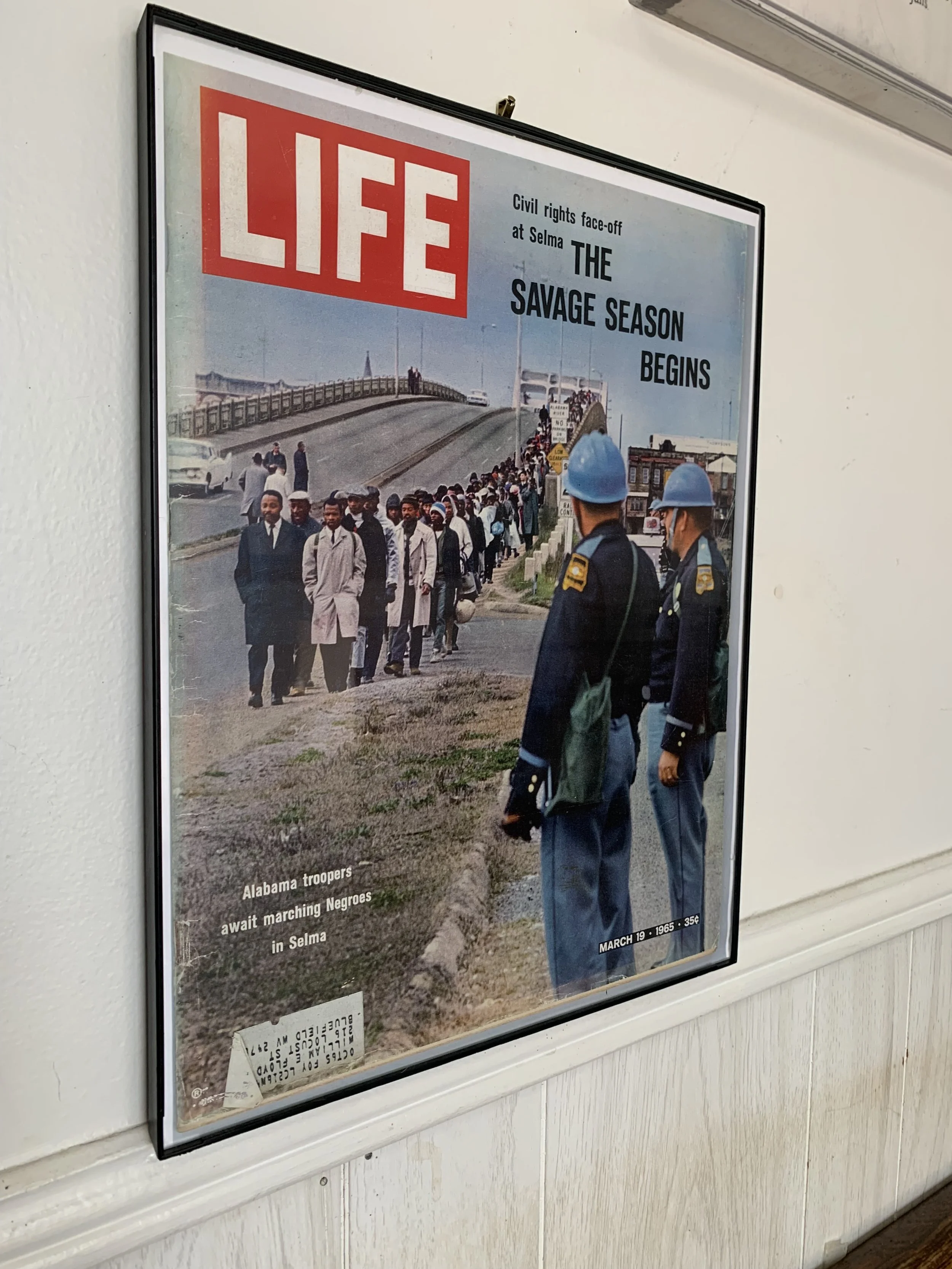

Am “Blutigen Sonntag” des 7. März 1965 wurden die Freiheitskämpfer beim Versuch, die Brücke zu überqueren, brutal zusammengeschlagen. Doch zwei Wochen später konnten Martin Luther King und Tausende seiner Anhänger ihr Ziel unter dem Schutz der Nationalgarde erreichen, die Präsident Lyndon B. Johnson nach Alabama beordert hatte, nachdem die Fernsehbilder der ganzen Nation gezeigt hatten, wie rassistische Polizisten die Marschierer niederknüppelten und mit Tränengas traktierten, unterstützt von einem aus ganz Dallas County angereisten weißen Mob. Als Reaktion auf diesen Skandal verabschiedete der Kongress im August 1965 den „Voting Rights Act“, der den Grundstein für die Bürgerrechtsgesetzgebung in Amerika legte.

Nach dem symbolischen Gang seiner Reisegruppe über die Brücke 60 Jahre später erläutert uns Reverend Alvin Bibbs seine Sicht der jüngsten Geschichte und deren Zusammenhang mit Donald Trumps Wahlsieg. Geboren in einem der gewaltträchtigsten Wohnprojekte im Süden Chicagos, änderte sich Alvins Schicksal im Alter von sechs Jahren, als Martin Luther King bei einem Besuch seiner örtlichen Kirche „mit der Hand über meinen lockigen Afro-Kopf strich“ und dem Jungen seinen Segen gab. Von da an konzentrierte sich Alvin auf die Schule, gewann Sportlerstipendien, spielte Profi-Basketball in Spanien, wurde Pfarrer und leitet heute die „Justice Journey Alliance“, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für Bürgerrechte einsetzt.

Alvin Bibbs hat eine jahrzehntelange konservative Kampagne erlebt, die darauf abzielte, „europäischen Amerikanern,die das Gefühl hatten, an wirtschaftlicher Macht, Einfluss und Status zu verlieren, Angst einzujagen”. Diese Dynamik der Angst habe in den ländlichen weißen Gemeinden im ganzen Land verfangen. „Und wenn man diese Sichtweise erst einmal übernommen hat“, versetzt sich der schwarze Pfarrer in die Lage weißer Wähler, „glaubt man leicht, dass man sein Land zurückerobern muss.“ Und jetzt sieht Alvin Bibbs, wie die Trump-Administration „das System der Bürgerrechte zerstört und die Geschichte unserer Bewegung diskreditiert“.

Man muss nicht schwarz sein, um diese Dynamik zu verstehen. Als Teilnehmerin der Reisegruppe findet Laura Jansen, die Geschäftsführerin einer anderen gemeinnützigen Organisation ist, noch schärfere Worte für das, was gerade in ihrem Land geschieht: „Viele weiße Amerikaner haben ihren Verstand verloren, als das Land zweimal für einen schwarzen Präsidenten gestimmt hat.“ Und mit diesem Schock der Jahre 2008 und 2012 erklärt sie den Erfolg von Donald Trump. „Im Grunde ist es Rassismus, nur in neuem Gewand.“

Am Fuße der Edmund Pettus Bridge treffen wir Charles, der als Reiseführer für die wenigen Touristengruppen arbeitet, die diesen historischen Ort besuchen. Man muss nur den Namen Donald Trump erwähnen, und schon platzt es aus Charles heraus, wie „trostlos und am Boden zerstört“ er sich angesichts des gegenwärtigen Rechtsrucks fühlt. Für ihn war der 21. März 1965 „der beste Tag in der Geschichte seines Landes“, und „der 5. November 2024 der schlimmste“. Auch er fürchtet nun, „dass die Errungenschaften der Bürgerrechtsära zunichte gemacht werden könnten“.

Charles ist aus Selma. Er war gut in der Schule und wollte Jura zu studieren, als seine Tochter geboren wurde und „Gott einen anderen Plan für mich hatte“. Stattdessen arbeitete er als Rohrschlosser und als Lagerarbeiter. In Alabama mit einem der landesweit niedrigsten Mindestlöhne wurde er Zeuge der Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte, der “weißen Flucht”, der Auslagerung von Arbeitsplätzen und des Niedergangs der örtlichen Industrie. Aus seiner Sicht begann dieser 1978 mit der Schließung des nahegelegenen Armeestützpunkts und setzt sich bis heute mit der vor einer Woche angekündigten Schließung des “Selma AmeriCorps-Program” fort. „Wir wurden immer für das bestraft, was wir 1965 getan haben und wie wir seitdem gewählt haben“, glaubt er. Im November 2024 stimmten bei einer schwarzen Bevölkerungsrate von 70% knapp zwei Drittel der 36.000 Bürger von Dallas County für Kamala Harris.

Charles‘ Enttäuschung über das Leben reicht von den Touristen in Selma, „die die Geschichte nur blöde anstarren, aber nichts damit zu tun haben wollen“ über das viel zu niedrige Lehrergehalt seiner Frau bis zu den Kirchen mit ihren weißen Mitgliedern, „die damals mit der Bibel in der anderen Hand Steine und Tomaten auf uns geworfen haben“. Während der Gott, an den er glaubt, sagt man solle “die anderen Menschen lieben“. Dennoch steht Charles jeden Tag hinter seinem Klapptisch mit der Literatur zur Bürgerrechtsbewegung, um Touristen deren Geschichte kenntnisreich und mit Begeisterung zu erklären.

Direkt gegenüber von Charles’ kleinem Stand befindet sich das Büro des “Selma Times Journal“ Von hier aus hat Chefredakteur Brent Maze dieselben Entwicklungen beobachtet, wenn auch aus einer anderen Perspektive. Das Blatt steht vor den gleichen wirtschaftlichen Herausforderungen wie alle vergleichbaren Lokalzeitungen im Land: Bevölkerungsschwund, zurückgehende Leserzahlen und sinkende Werbeeinnahmen. Vor sieben Jahren musste die Zeitung von seiner täglichen Erscheinungsweise auf zwei Ausgaben die Woche umstellen und ihren Personalbestand auf fünf Vollzeit-Kräfte reduzieren. Brent Maze kam aus einer aus Jackson, Mississippi, nach Selma. Sein Vater war als weißer Liberaler in der Bürgerrechtsbewegung aktiv.

Wie behandelt das “Selma Times Journal” die Rassenbeziehungen? „In der täglichen Berichterstattung“, sagt der Chefredakteur, „hast Du das Thema “race” immer im Hinterkopf. Doch schwarze Kriminalität komme nicht mehr automatisch auf die Titelseite, erklärt Brent eine subtile Veränderung. „Es sei denn, es handelt sich um Mord.“ Brent Maze zählt die „Premieren“ in Selmas jüngerer Geschichte auf: den ersten schwarzen Bürgermeister Ende der 2000er Jahre, den Besuch von Präsident Obama zum 50. Jahrestag des „Bloody Sunday“, als sich die Menschenschlange über zwei Häuserblocks erstreckte; und vor kurzem das erste komplett schwarze “school board”, auch wenn weiße Schüler immer noch auf zwei Privatschulen ausweichen.

Doch er hat auch Rückschritte erlebt, als etwa im Jahr 2008 traditionell konservative Demokraten zu den Republikanern überliefen; „als die Präsidentschaft Obamas bei weißen Bürgern die Angst schürte, ihre Identität zu verlieren“; als das singuläre Thema der Abtreibung der Demokratischen Partei in Alabama schwer zusetzte und weißen Pastoren predigten, man könne nicht gleichzeitig Christ und Demokrat sein. „Der Aufstieg von Donald Trump“, erklärt der Chefredakteur, „fiel mit diesen Gefühlen in der weißen Bevölkerung zusammen.“

Beim Blick aus seinem Bürofenster kann Brent Maze bereits die aktuellen Folgen dieser langfristigen politischen Veränderungen erkennen. Auf der Baustelle des „Selma Interpretive Center“ wird nicht mehr gearbeitet seit Elon Musk den Etat des National Parks Service kürzte, der diesen neueste Erweiterung Civil Rights Stätten für Touristen betreiben sollte. Und letzte Woche musste der Bürgermeister Kürzungen der Bundesmittel in Höhe von 55 Millionen Dollar ankündigen, was die Pläne der Stadt zur Sanierung ihrer Infrastruktur zunichte machen wird. Der Wahlslogan des schwarzen Bürgermeisters von Selma „Gemeinsam wieder aufbauen“ dürfte bald hohl klingen.

Auf unserer knapp einstündigen Fahrt von Selma nach Montgomery haben wir Zeit, das Gehörte mit dem zu vergleichen, was wir vor unserer Ankunft im Süden gelesen haben. Zum Beispiel Franz Fanons berühmtes Zitat „Der weiße Mann als Sklave seiner Überlegenheit“ aus seinem 1952 erschienenen Buch „Schwarze Haut, weiße Masken“. Darin schreibt der revolutionäre Kolonialismuskritiker und Psychiater über die Angst der Weißen, aufgrund der Forderungen der schwarzen Bevölkerung nach Gleichheit ihre privilegierte Stellung zu verlieren.

Oder Robert Kagans neues Buch „Rebellion“, in dem der Autor die antiliberale Strömung in der amerikanischen Geschichte mit den Themen “race and religion” in Zusammenhang bringt, die als ständiger Subtext Feindseligkeit und Angst in der weißen Bevölkerung nähren. Mit der Wahl Barack Obamas, schreibt Kagan, sei „ein offener Rassismus wiederaufgetaucht, wie man ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat.“ „Als Donald Trump 2016 (für das Präsidentenamt, R.P.) kandidierte, “schreibt der konservative Historiker, “war seine Identität als weißer männlicher Suprematist bereits fest etabliert.“

Wie in der Stadt Selma empfängt einen das Zentrum von Montgomery mit leeren Straßen, aber vielen Gedenkstätten. Die Memorials glänzen wie moderne Hülllen für eine dynamische Vergangenheit, als wäre der erbitterte Kampf um die Bürgerrechte in die sicheren Räume beeindruckender Museen verlagert worden. Die Stadt selbst mit ihren 200.000 Einwohnern wirkt trotz einiger erfolgreicher Stadterneuerungsprojekte immer noch wie ein verlassener, träger und sturer Ort im amerikanischen Süden, mit einigen protzigen, neoklassisch verkleideten Bürotürmen, denen es an zeitgenössischer Präsenz und Dynamik mangelt.

Und auch die jüngsten Veränderungen, die Dwayne Fatherree bemerkt, sind nicht zum Besseren. Der erfahrene Journalist, der für das renommierte „Southern Poverty Law Center“ (SPLC) recherchiert und schreibt, berichtete kürzlich über die lokalen Auswirkungen der Dekrete von Donald Trump und Elon Musk. Da das SPLC und die meisten historischen Stätten in Montgomery privat finanziert werden, sind sie von den Kürzungen der Diversity-Programme kaum betroffen. Doch manche NGOs und Monitoring-Gruppen werden es spüren, wenn die Regierung staatliche Wohnungsbau- und Mietzuschüsse kürzt. Und die zahlreichen rechts-radikalen „Hassgruppen“, die das SPLC seit Jahrzehnten beobachtet, befürchtet Dwayne, „werden sich durch diese neuen Maßnahmen bestärkt fühlen.“ In der Vergangenheit hätten konservative Politiker noch eine gewisse Philosophie und Disziplin gehabt, fährt der weiße Journalist fort. „Jetzt sind sie nur noch darauf aus, alles zu zerstören, was nicht zu ihnen gehört.“

Und wie reagieren die verschiedenen Gemeinschaften auf die Angriffe der neuen Regierung? Während sich die weiße Community ermutigt fühle, ihren passiven Rassismus auszuüben, vermutet Dwayne, „denken die Leute in der schwarzen Community vielleicht, dass sie schon alles gesehen haben und es nicht mehr viel schlimmer kommen kann.“

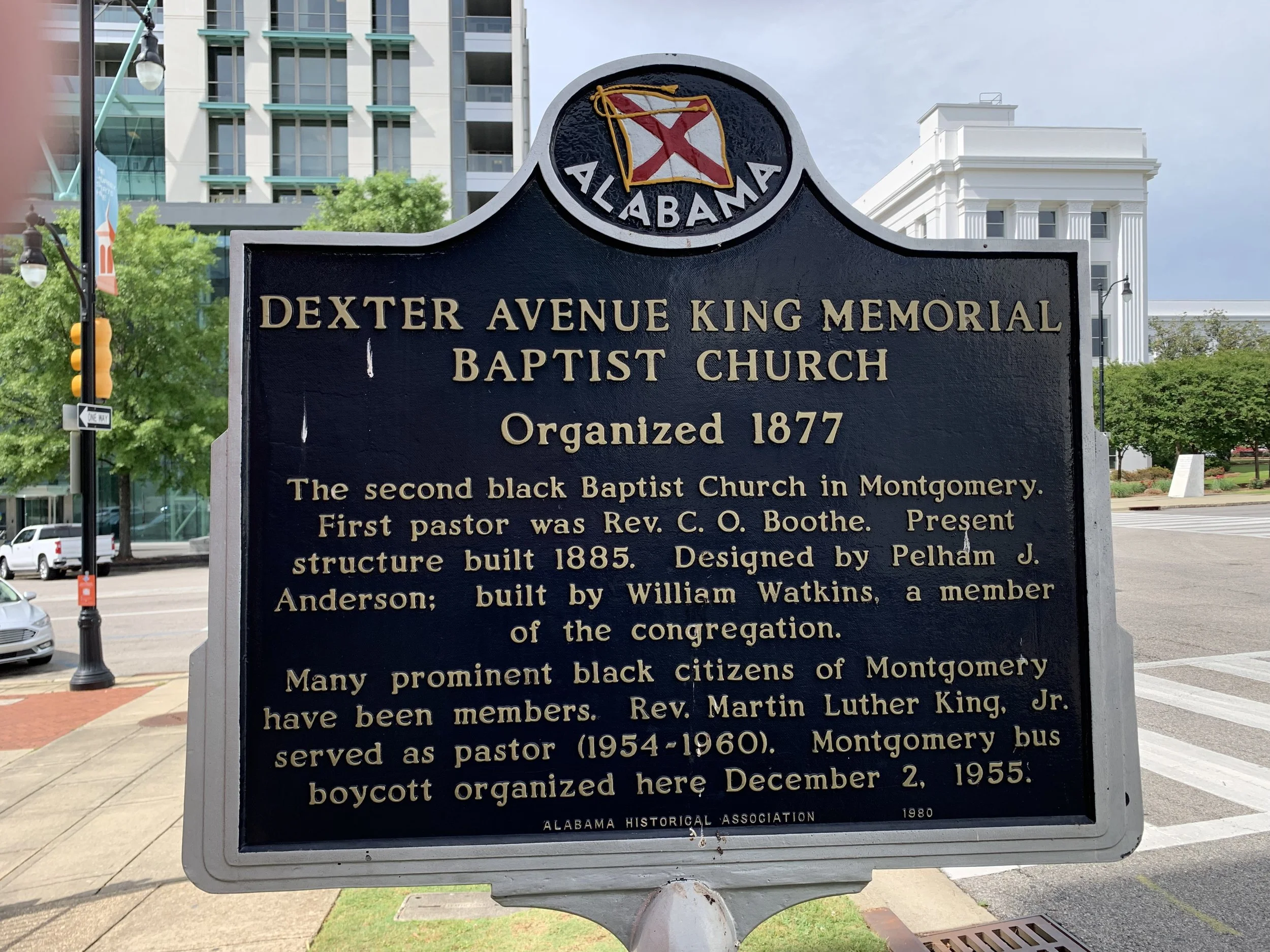

Zurück in den Straßen von Montgomery halten Touristenbusse kurz an der „Dexter Avenue Memorial Church“, wo deren ehemaliger Pastor Martin Luther King und die Freedom Riders den Busboykott von Montgomery und den Marsch von Selma planten. Anschließend entleeren sie ihre Ladung überwiegend schwarzer Besucher im interaktiven „Legacy Museum“ und dem visuell eindrucksvollen „National Memorial for Peace and Justice“. Wir werden dieser Route folgen.

Es ist der sonntägliche Gottesdienst in der „Dexter Avenue Memorial Baptist Church“. Mit den Kadenzen von Blues und Gospel unterlegt der Organist die Gebetsrufe im “Call and Response”. Der kleine, in weiße Spitze gekleidete Frauenchor singt in hellen Tönen und Pastor Allen Sims predigt mit Emphase – aber alles vor halb leeren Kirchenbänken. Die Geschichte dieser engagierten Kirche ist keine Garantie mehr für zeitgenössischen Glauben. Und dafür gibt es politische Gründe, wie uns Reverend Dr. Allen Sims nach dem Gottesdienst erläutern wird.

Er erklärt uns den Trend von den kleinen Kirchen wie der seinen zu den Megakirchen der meist weißen Evangelikalen, und dass die kleinen Kirchen mit den Aids- und Covid-Epidemien sehr zu kämpfen hatten. Und im Laufe der Jahre, so der Pfarrer, seien die Evangelikalen mit der Republikanischen Partei nach rechts gerückt, “weil sie ein Stück vom Kuchen abhaben wollten”. Er spricht von einer „tiefen Enttäuschung” über weiße Pastoren, die er früher respektiert habe, die aber “in diesen schwierigen Zeiten schweigen, wie auch die Universitäten.“

Doch Pastor Sims tadelt nicht nur seine Kollegen in den weißen Megakirchen. Er ermahnt auch die Afroamerikaner, „die dachten Barack Obama sei unser Retter“. Die anschließende Ernüchterung und das Misstrauen, so sieht er das heute, hätten dazu geführt, “dass ein ganze Reihe afroamerikanischer Männer eben nicht für Kamala Harris gestimmt haben“. Heute sieht Rev. Dr. Allen Sims - in der langen Reihe der „politischen“ Pastoren nach Martin Luther King - das Land und die Kirchen „am Scheideweg“. Gibt es Hoffnung oder keine Hoffnung? Er scheint sich da nicht sicher zu sein. Angesichts des großen Engagements der Anwesenden beim Sonntagsgottesdienst, aber auch der leeren Reihen in seiner Kirche versteht man seine Unsicherheit.

Weiter geht es zum „Legacy Museum“ auf dem Gelände eines ehemaligen Sklavenmarktes. Seine eindrücklichen Installationen dokumentieren die Geschichte von “race” als Amerikas Erbsünde mit fast strafrechtlicher Härte: von der Sklaverei über die Zeiten von “Reconstruction” und “Jim Crow” bis hin zur fortdauernden Inhaftierung schwarzer Männer. Was natürlich fehlt, ist die jüngste Wendung in dieser Geschichte: die aktuelle Reinkarnation des Rassismus, definiert als Nullsummenspiel zwischen einem gefühlten Statusverlust in der weißen Bevölkerung und den imaginierten Gewinnen für schwarze oder braune US-Bürger.

Deshalb fragen wir einige Besucher, wie sie die dargestellte Geschichte der Schwarzen mit der heutigen politischen Landschaft verknüpfen. Angesichts der brutalen Bilder aus der Vergangenheit des Südens, die er gerade zwei Stunden lang durchwandert hat, ist Eddie, ein Geschäftsmann aus Atlanta, “wütend auf meine schwarzen Brüder, die Donald Trump nur wegen der Steuererleichterungen gewählt haben“. Und nachdem seine erwachsene Tochter die dramatischen Darstellungen von Familien gesehen hat - durch Sklaverei auseinandergerissen, durch Lynchmorde traumatisiert und durch das heutige Strafrecht weiter benachteiligt - glaubt sie, „dass wir in der schwarzen Gemeinschaft uns noch mehr auf unsere Familien konzentrieren müssen“. Gemeinsam steigen wir in den Shuttlebus, der uns zum „National Memorial for Peace and Justice“ bringt.

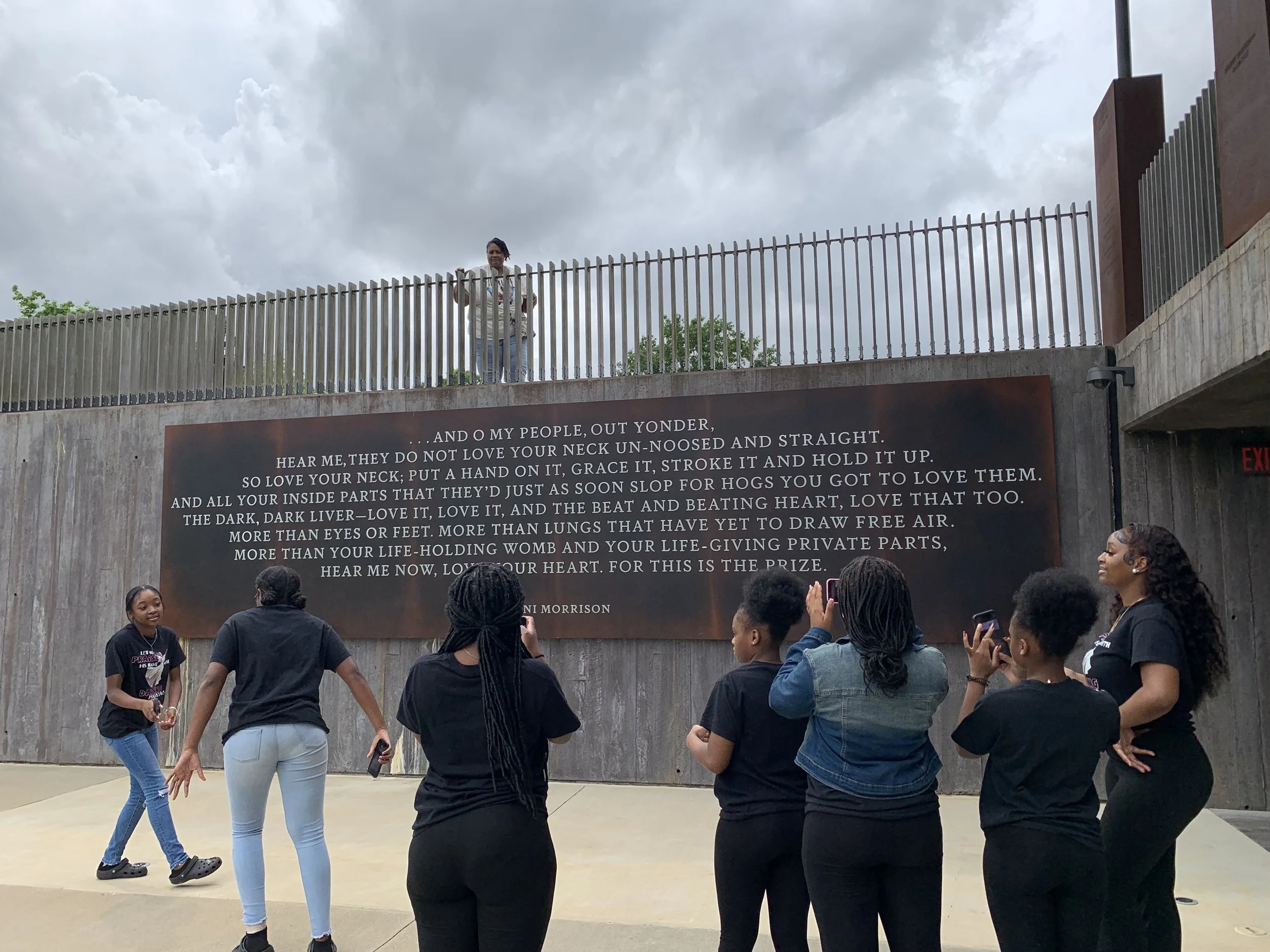

Diese 2018 eröffnete, jüngste Stätte in der Reihe der großzügig gestalteten Legacy Sites ist ein offener Pavillon, der mehr als 4.000 rassistisch motivierte Lynchmorde zwischen 1877 und 1950 visualisiert. Hier, zwischen teils hängenden, teils stehenden Zylindern aus rostfarbenem Cortenstahl, treffen wir Anthony und Wendell, zwei Besucher aus North Carolina. Als sie die Platte mit den eingravierten Zahlen der lynchings in Nash County suchen und finden, kann Anthony nicht glauben, was er da liest: an einem einzigen Tag wurden in seinem Heimatbezirk 20 schwarze Bewohner gelyncht, vor Tausenden weißen Zuschauern, wie der Eintrag auf der rostigen Oberfläche besagt. „Das geschieht, wenn man bestimmte Gruppen für andersartig erklärt, so wie wir es heute mit Migranten tun“, sagt Anthony, noch immer atemlos angesichts der schockierenden Entdeckung über die grausame Geschichte seines Heimatbezirks.

Vor einer weiteren schockierenden Skulptur im Garten der Gedenkstätte mit Blick auf die Innenstadt von Montgomery fragen wir Charity, eine Studentin am Georgia Institute of Technology, wie sie das hier symbolisierte Erbe der Lynchmorde, mit dem verbindet, was Amerika heute widerfährt.

Charity ist mit ihrer Familie gekommen, doch inmitten der Besucherschar aus schwarzen Schulklassen und weißen Touristen aus dem Norden vermisst sie die weißen Bürger aus Georgia oder Alabama, „diejenigen, die immer noch nicht verstanden haben, was systemischer Rassismus ist. Denn wir haben zwar die gleichen Rechte, aber stehen immer noch vor vielen Hindernissen.“ Und jetzt, mit Donald Trump, sagt sie mit einer Bitterkeit, die nicht zu ihrem Alter passt, „werden die Förder- und Diversitätsprogramme, die uns helfen sollten, diese Hindernisse zu überwinden, einfach abgeschafft.“