What happened to America and why? sehen, fragen, aufschreiben

posted by Rolf Paasch

Zwei Meinungen zu Charleroi

Wer aus Pittsburgh kommend nach 50 Kilometer Richtung Süden in die alte Fabrikstadt Charleroi einfährt, glaubt zunächst, der Ort sei völlig verlassen. Die meisten Geschäfte in der Main Street sind vernagelt. Kaum jemand ist auf den Straßen zu sehen. Die Ampeln entlang der 12 Häuserblocks schaukeln nutzlos im Wind, denn es herrscht kaum Verkehr. Am Tag vor meiner Ankunft berichtete die Lokalzeitung vom „Schlusspfiff für das Corelle-Werk“ – der Schließung einer der letzten Fabriken in der einst stolzen Stadt, “nach 132 Jahren der Glasherstellung”. Wieder ein paar hundert Arbeitsplätze verloren. Und wieder geht ein kleines Kapitel in der 50-jährigen Geschichte vom Niedergang des amerikanischen Rust Belt zu Ende. Doch in den jüngsten Nachrichten über die Stadt drehte sich alles um die Invasion der Haitianer.

Wer aus Pittsburgh kommend nach 50 Kilometer Richtung Süden in die alte Fabrikstadt Charleroi einfährt, glaubt zunächst, der Ort sei völlig verlassen. Die meisten Geschäfte in der Main Street sind vernagelt. Kaum jemand ist auf den Straßen zu sehen. Die Ampeln entlang der 12 Häuserblocks schaukeln nutzlos im Wind, denn es herrscht kaum Verkehr. Am Tag vor meiner Ankunft berichtete die Lokalzeitung vom „Schlusspfiff für das Corelle-Werk“ – der Schließung einer der letzten Fabriken in der einst stolzen Stadt, “nach 132 Jahren der Glasherstellung”. Wieder ein paar hundert Arbeitsplätze verloren. Und wieder geht ein kleines Kapitel in der 50-jährigen Geschichte vom Niedergang des amerikanischen Rust Belt zu Ende. Doch in den jüngsten Nachrichten über die Stadt drehte sich alles um die Invasion der Haitianer.

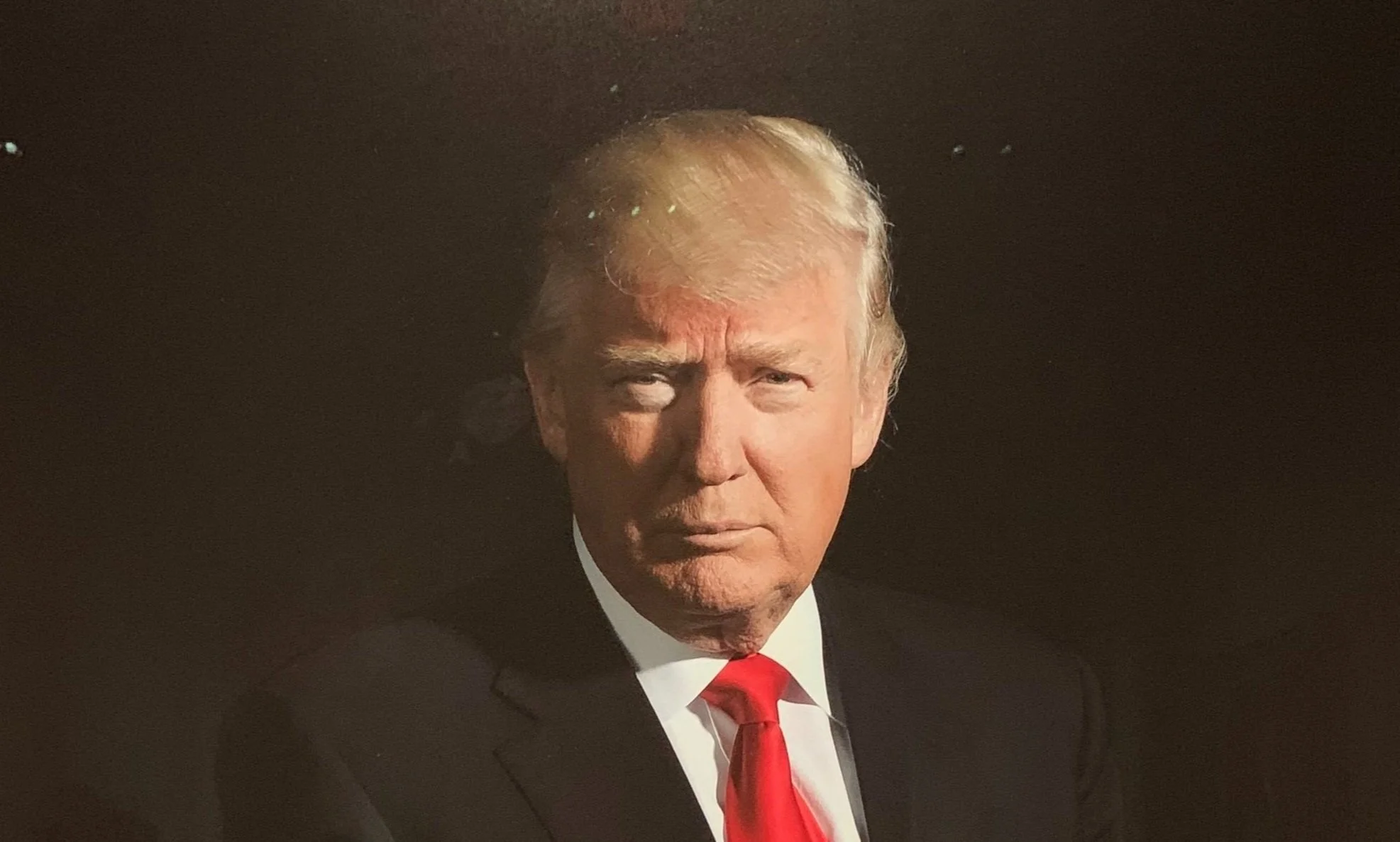

Es war natürlich Donald Trump, der das Thema im vergangenen September während seines Wahlkampfs zur Sprache brachte. Über Charleroi sagte er bei einer Kundgebung in Arizona: „Was für ein schöner Name, aber jetzt ist es nicht mehr so schön. Unter Kamala Harris ist die Zahl haitianischer Migranten um 2.000 Prozent gestiegen … Diese Flut illegaler Einwanderer führt zu massiver Kriminalität in der Stadt und in allen umliegenden Orten.“ Für Trump war dies nur die Fortsetzung seiner erfundenen Geschichte, von den Haitianer in Springfield, Ohio, die Katzen und Hunde verzehrten. Für Charleroi war dies nur ein weiterer Tiefschlag.

Der Hintergrund für Trumps zündelnde Behauptung ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren etwa 2.000 Haitianer auf der Suche nach schlecht bezahlten Jobs und billigem Wohnraum nach Charleroi gekommen sind. Auf der Main Street kann man sehen, wie einige der leerstehenden Gebäude von Einwanderern wiederbelebt wurden, in denen nun Lebensmittel und andere Waren verkauft werden. Zwischen einem verblichenen Nagelstudio und dem Chang Fat Mini Market befindet sich der Queen’s Market, und direkt gegenüber der Charleroi-Feuerwehr gibt es den Laden ria money transfer. Kurz gesagt: Die Einwanderer haben die seit 1960 auf die Hälfte geschrumpfte Bevölkerungszahl von unlängst 4.100 Bewohnern wieder ein wenig in die Höhe getrieben. Nicht alle Charleroi-Bürger halten dies für eine gute Sache.

„Charleroi war die magische Stadt“, erinnert sich Chris, der gerade mit seinem Pickup die örtliche Bibliothek verlässt. In seinen 35 Jahren bei der Polizei patrouillierte er in den 70er Jahren die Innenstadt. Samstagabends waren damals alle Bars, Restaurants und vier Kinos bis in die frühen Morgenstunden voller Menschen. Er erinnert sich auch gern an die Boote, die den Monogahela River hinauffuhren und am anderen Ende der Stadt anlegten, um die Kohle zu entladen, mit der früher die Stahlwerke in der Umgebung betrieben wurden.

In den letzten Jahren vor seinem Ruhestand hat Chris miterlebt, wie mit seiner Generation auch die „harte militärische Disziplin“ bei der Polizei verschwand. Stattdessen hielt in seinen Worten „Generation Z – oder wie die heissen” - Einzug, “die nur noch an Geld und einem guten Leben interessiert ist“. Die Zeiten haben sich geändert. Jetzt, mit seinen 71 Jahren, beobachtet Chris solche Veränderungen mit Sorge – und nicht etwa, weil er nur rechtsgerichtete Medien konsumieren würde. Stolz zeigt er mir seine verschiedenen Nachrichtenquellen auf dem Mobiltelefon, von den Nationalen Kabelsendern bis zum lokalen Mon Valley Independent.

Dennoch blieben ihm bestimmte Geschichten im Gedächtnis, wie zum Beispiel die, dass „den Weißen der Zutritt zu einem ausländischen Lebensmittelladen verweigert wurde“. Wie der Reporter des „New Yorker“ diese Geschichte bereits im vergangenen September widerlegt hatte, handelte es sich hier um ein Missverständnis oder eine bewusste Übertreibung. Es gab nie ein solches Schild, das den Zutritt verwehrte, aber weiße Bürger hatten sich über die Werbetafel vor Queen’s Market beschwert, weil dort nur Lebensmittel aus Afrika, Asien und der Karibik angeboten wurden, aber eben keine aus Amerika. Laut dem „New Yorker“ machte die Besitzerin ihren Fehler rasch wieder gut, indem sie hinter der Theke ein Wahlplakat für Donald Trump aufhing.

Und dann erzählt Chris noch die Geschichte, der Besitzer des Fourth Street Barbeque habe illegal Haitianer angeheuert und sie zwischen seinen Restaurants hin- und hergefahren. Und er verknüpft dieses Gerücht mit seinem Verdacht, die neue und sehr teure Ampelanlage an der Hauptstraße sei möglicherweise „von Bezirksbeamten und Lokalpolitikern finanziert worden, indem sie einen Anteil für den Einlass der Haitianer einstrichen“. Das ist eine ziemlich verwegene Verschwörungstheorie, aber sie kursiert offensichtlich in der Stadt. „Ich habe nichts dagegen, dass sie hier sind“, sagt Chris über die Haitianer, bevor er in seinen Pickup steigt und zu seinem Haus in den Hügeln außerhalb der Stadt fährt, „aber wir sind hier keine Zufluchtsstätte.“ Die 62,2 % der Bewohner von Washington, die am 5. November Donald Trump gewählt haben, würden seiner Ansicht wahrscheinlich zustimmen.

Weiter geht es zu Adriana im besagten ria-Geldtransfergeschäft. Sie ist Mexikanerin, ihr Vater kam 1985 in die USA und arbeitete zunächst auf den Gemüsefeldern in Florida, ehe er nach Pittsburgh zog und dort 2007 ein Restaurant eröffnete. Adriana und ihr Mann haben sechs Kinder, einige von ihnen haben bereits ihren Schulabschluss gemacht, der Jüngste hängt mit seinem Handy neben seiner Mutter hinter der Theke ab.

Ihre Familie sei hierhergekommen, erklärt Adriana, „weil Charleroi günstiger ist als Pittsburgh und es hier weniger Kriminalität und Drogen gibt“. Für Adriana sind die Geschichten über die haitianische Kriminalität in Charleroi allesamt gelogen und werden von Leuten verbreitet, „die uns einfach nicht mögen. Ich weiß, wie Haitianer leben; ich bin mit einem verheiratet“. In ihrem Geschäft sieht sie, wie hart Einwanderer arbeiten, um ständig Geld nach Hause zu schicken und sie muss ihre Visa oder Aufenthaltsgenehmigungen kontrollieren, bevor sie Geld überweisen dürfen.

Sie spricht von Menschen wie Exilien, der erst kürzlich aus Haiti angekommen Während er auf den Vollzug seiner Überweisung wartet, zeigt er mir stolz seinen gerade abgegebenen Visumsantrag, da seine Arbeitserlaubnis Ende des Monats ausläuft. Der schmächtige 30-Jährige freut sich über seine Arbeit in einem Grillrestaurant, spricht aber kaum Englisch. Er wirkt verzweifelt hoffnungsvoll, dass sein Antrag rechtzeitig bearbeitet wird. Doch es bleibt unklar, ob Exilien sich der Gefahr durch Donald Trumps jüngstes Dekret bewusst ist, die bereits zu einer ersten Razzia gegen Haitianer in Charleroi geführt hat. Es ist auch unklar, wie viele Haitianer die immer rücksichtslosere Einwanderungs- und Zollbehörde bereits abgeführt hat, eine Art der Aktion, wie sie Chris befürwortet Chris und Adrianna befürchtet.

In der Main Street, die korrekt Fallowfield Avenue heißt, treffe ich auch Linda, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchte, da sie im Bildungswesen arbeitet. Auf die Frage, ob sie Donald Trump und seine Einwanderungspolitik unterstütze, platzt es aus ihr heraus: „Ja, Trump ist ein Idiot, aber ich habe ihn gewählt.“ Und warum? „Weil wir nicht weiterhin so viel Geld verschenken und Schecks ausstellen können.“ Doch welches Geld meint sie, das Geld für die Verteidigung Europas oder für die Altersversorgung Medicare? Konkreter will sie hier nicht werden. „Aber so konnte es einfach nicht weitergehen.“ Denken ihre Nachbarn denn genauso? Sie und ihr Mann reden mit ihren Nachbarn einfach nicht mehr über Politik. „Es ist alles ein einziges Chaos.“

Washington D.C. - eine Stadt in Angst

In den guten alten Zeiten, wann auch immer diese gewesen sein mögen, konnte man immer mit den Leuten reden, sogar in Washington, D.C. Sie waren unglaublich beschäftigt, erzählten dem neugierigen Journalisten aber in der ersten Stunde unseres Treffens mehr, als er je wissen wollte. Das hat sich geändert, zumindest in der Hauptstadt, die Donald Trump mit seinen Dekreten in eine Stadt der Angst verwandelt hat.

In den guten alten Zeiten, wann auch immer diese gewesen sein mögen, konnte man immer mit den Leuten reden, sogar in Washington, D.C. Sie waren unglaublich beschäftigt, erzählten dem neugierigen Journalisten aber in der ersten Stunde unseres Treffens mehr, als er je wissen wollte. Das hat sich geändert, zumindest in der Hauptstadt, die Donald Trump mit seinen Dekreten in eine Stadt der Angst verwandelt hat.

Niemand, der für die Bundesregierung oder ihre Behörden arbeitet, möchte seinen Namen nennen, aus Angst vor negativen Konsequenzen. Freunde erzählen von ihrem prekären Leben zwischen den ständig wechselnden E-Mails von Elon Musks “Ministerium für Regierungseffizienz” (DOGE), die ihnen heute dies und morgen das mitteilen: dass man gefeuert wurde, oder vielleicht auch nicht. Deshalb wird in diesem Blogbeitrag niemand mit seinem richtigen Namen genannt. Und es gab kein einziges Gespräch mit Freunden und Betroffenen, das ohne die Adjektive „unglaublich“, „chaotisch“ und „erschreckend“ endete.

Einige ihrer Chefs haben das großzügige Angebot der Frühpensionierung angenommen und damit eine demoralisierte Belegschaft zurückgelassen, die ihre Institution nun allein gegen weitere Angriffe verteidigen muss. Andere Vorgesetzte haben das neue Regime mit sklavischem Eifer akzeptiert. Die klügsten Abteilungsleiter, so höre ich, fahren zweigleisig: Kein offenen Widerstand leisten, nicht einmal gegen die absurdesten Anordnungen; aber gleichzeitig alles tun, um zu retten, was möglich ist, indem sie die Auflagen nicht umsetzen.

Freunde von Freunden rufen nicht zurück, aber man hört, dass sie nicht in der Lage seien zu reden, überwältigt von dem plötzlichen Sturm, der ihr behütetes Mittelklasseleben kräftig durcheinander gewirbelt hat. Am stärksten betroffen von Elon Musks systemischem Wahnsinn scheint in Washington der medizinische Sektor mit dem National Institute of Health (NIH) als „Kronjuwel der amerikanischen Wissenschaft“ zu sein.

Laut Washington Post arbeiten 6.000 Wissenschaftler auf dem NIH-Campus mit 75 Gebäuden in Washingtons nördlichem Vorort Bethesda. Niemand würde bestreiten, dass dieser medizinische Komplex nicht einige Kürzungen verdient hätte. Doch hier wurde unser genetischer Code entschlüsselt, und wichtige Forschungsarbeiten für die Entwicklung von Medikamenten gegen AIDS, COVID und nun auch Fettleibigkeit gingen von dieser Institution aus. Die Entlassung vieler und die anschließende Wiedereinstellung weniger Forscher mitten in klinischen Studien versetzten nicht nur die Washingtoner Mitarbeiter in Erstaunen. Die Washington Post hat eine ihrer Lokalreporterinnen zu einer Art Kummerkastenfrau gemacht, der sie in Online-Kästchen mitteilen können: „Wie wirken sich Ihre Arbeitsplatzunsicherheit und wirtschaftliche Instabilität auf Sie aus?“ Oder: „Welche Änderungen an Ihrem Lebensstil mussten Sie in letzter Zeit vornehmen?“

Angst ist allgegenwärtig. Fragt man die Mitarbeiter des wunderbaren neuen National Museum of African American History, was sie von der „unbefristeten Beurlaubung“ ihres Chefs halten, antworten sie nicht. Fragt man die Mitarbeiter der alten und ehrwürdigen National Portrait Gallery, wie hoch sie die Chancen einschätzen, dass die kritischen Verweise auf die Rolle der Sklaverei in der amerikanischen Geschichte die Trump-Administration überleben, zucken sie nur mit den Achseln. Schließlich handelt es sich um eine Stadt mit einem schwarzen Bevölkerungsanteil von rund 43 %, in der die umstrittenen Diversity, Equality and Inclusion-Programme (DEI) erst recht spät in Kraft traten.

Doch genau diese sogenannten Woke-Referenzen zur Förderung der Gleichberechtigung stehen auf der Abschussliste der Republikaner, damit Institutionen – vom Kennedy Center of Arts bis zum Pentagon auf der anderen Seite des Flusses – diese Referenzen aus ihren Programmen, Websites und Kommunikationskanälen entfernen. „Die Museen in unserer Hauptstadt sollten Orte sein, an denen Menschen lernen – und nicht ideologischer Indoktrination oder spaltenden Narrativen ausgesetzt sein, die unsere gemeinsame Geschichte verzerren“, heißt es in Donald Trumps Executive Order zur versuchten Revision der amerikanischen Geschichte.

Washingtons schwarze Bürgermeisterin Muriel Bowser – ihre Demokraten erhielten im vergangenen November 93,5 % der Stimmen – sieht ihre gesamte Stadt von der Trump-Administration angegriffen. Die rechtliche und finanzielle Lage der Washingtons ist prekär. Der US-Kongress, der eine Milliarde Dollar aus seinem Haushalt kürzen will, könnte den erst knapp 50 Jahre alten District of Columbia per Gesetz einfach abschaffen.

Angesichts dieser doppelten Abhängigkeit ihrer Stadt von den gefährdeten Bundesinstitutionen und dem US-Kongress hat die Bürgermeisterin bisher kaum Widerstand geleistet. Einige ihrer Kritiker in der Demokratischen Partei nennen dies appeasement. Doch ein Freund, der für den D.C.-Gemeinderat arbeitet, findet ein solches Urteil „etwas unfair“. Denn wer reagiert derzeit nicht beschwichtigend auf die Angriffe von Trump und Musk: der US-Kongress, die meisten Eliteuniversitäten? Alle scheinen schockiert und von Angst getrieben zu sein.

So ergibt sich der Staat einfach seinem eigenen Abbau. Insgesamt gibt es in den USA 2,4 Millionen Bundesangestellte, 30 % davon Kriegsveteranen. Bis letzte Woche wurden 56.000 Stellenstreichungen bestätigt, weitere 17.000 sind geplant. 75.000 Bundesangestellte entschieden sich für großzügige Abfindungen. Die Entwicklungshilfe-Organisation USAID und der Auslandssender Voice of America wurden komplett aufgelöst, das Personal des Bildungsministeriums wird um 46 % und das des Gesundheitsministeriums um 24 % gekürzt. Da viele dieser Arbeitsplätze in der Hauptstadt liegen, wird dies die Steuerbasis der Stadt verringern und ihre Bürger demoralisieren, von denen nur 21.076 für Donald Trump gestimmt haben.

Warum also sind die Washingtonians nicht auf der Straße? Der Schock, die Hilflosigkeit, die Notwendigkeit, angesichts dieser plötzlichen Wendung der Ereignisse ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Vielleicht besteht die Hoffnung auf eine weitere E-Mail, die einen wieder einstellt - und definitiv die Angst, sich den unberechenbaren Mächten des neuen Regimes auszusetzen. „Es gibt hier im Gegensatz zu Europa kein historisches Erbe“, bemerkt ein Freund, „die Amerikaner mussten nie den Faschismus überwinden.“ Doch sie hatten einst einen Präsidenten, dessen erste Antrittsrede 1933 den berühmten Satz enthielt, den jedes Schulkind kennt: „Das Einzige, das wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst.“ Es scheint, als müssten die wohlhabenden Beamten der Stadt die Bedeutung dieses Satzes erst noch erlernen.

Doch am 5. April protestierten erstmals Zehntausende Demonstranten am Washington Memorial. Meiner eher anekdotischen Umfrage zufolge hatten sich hier auch viele von weit her Angereiste und vor allem grauhaarige Rentner versammelt. Natürlich war schwer zu sagen, wie viele gefeuerte Beamte sich in der Menge befanden. Aber nur sehr wenige Teilnehmer wirkten wie Neuzugänge im Bürgerprotest, mit seinen eingeübten Slogans und selbstgebastelten Transparenten.

Nun, da waren Linda und Brian, beide Bundesangestellte, frisch verlobt und Anfang April frisch entlassen. Doch sie hatten keine Zeit, dem Besucher ihre Geschichte zu erzählen. Sie waren nur kurz zur Demonstration gekommen, um ihre Solidarität zu zeigen. Nun mussten sie eilig nach Hause, um herauszufinden, wie sie ihre für die Hochzeit vorgesehenen Ersparnisse auslösen konnten, um sie nun für eine unerwartete Jobsuche zu verwenden.

Die Sache mit den Zöllen

Ich kenne Alan Tonelson schon lange als freundlichen, zuvorkommenden und sehr hilfsbereiten Menschen, der sich bestens mit Handelszahlen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten zwischen Ländern auskennt. Zölle waren schon immer sein Ding, selbst Anfang der 1990er Jahre, als sie das Gegenmittel zu Bill Clintons umstrittenem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) darstellten – und als sich niemand in seinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können, dass ein zwielichtiger Immobilienhai in New York und Moderator einer Reality-TV-Show Präsident der Vereinigten Staaten werden würde.

Ich kenne Alan Tonelson schon lange als freundlichen, zuvorkommenden und sehr hilfsbereiten Menschen, der sich bestens mit Handelszahlen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten zwischen Ländern auskennt. Zölle waren schon immer sein Ding, selbst Anfang der 1990er Jahre, als sie das Gegenmittel zu Bill Clintons umstrittenem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) darstellten – und als sich niemand in seinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können, dass ein zwielichtiger Immobilienhai in New York und Moderator einer Reality-TV-Show Präsident der Vereinigten Staaten werden würde.

Heute Anfang 70, und stolzer Autor des Blogs RealityChek, hat Alan Tonelson miterlebt, welchen Weg das politische Plädoyer für eine energische Zollpolitik seither genommen hat: vom linken Flügel der Demokratischen Partei über den rechten Flügel der Republikaner jetzt bis hin zum Weißen Haus. Alan ist seinen protektionistischen Überzeugungen treu geblieben und folgt jetzt Donald Trump, wenn auch nicht bis auf die letzten Meter. Kurzum, im Gegensatz zu vielen anderen in der US-Politik und -Wirtschaft war Alan in seinen Argumenten zum Thema Handel immer konsequent.

Alan Tonelson ist von Hause aus Historiker und entwickelte seinen Wirtschaftsnationalismus in seiner Arbeit für Ronald Reagan’s ehemaligen Handelsbeauftragten Clyde Prestowiz, der in seinem einflussreichen Buch „Trading Places“ (1990) die amerikanischen Ängste vor einem Handelsdebakel mit Japan zum Ausdruck brachte. Damals vertrat Alan auch die „Paul Kennedy-Theorie des “Oberstretch”, der Überdehnung amerikanischer Macht und befürchtete, “dass sich die Verschlechterung der inländischen Wirtschaftslage negativ auf die US-Außenpolitik auswirken würde.”

In seinem Buch „Race to the Bottom“ (2002) formulierte Alan später seine eigene Theorie darüber, wie unkontrollierter Freihandel amerikanische Arbeitsplätze kostet und den Lebensstandard der Arbeiter senkt. Damals, sagt er heute auch selbstkritisch, „sah niemand die Bedrohung durch China kommen“. So wurde Alan zum China hawk, wie viele in beiden Parteien.

Aber was unterscheidet ihn und Donald Trump von der Biden-Administration, die ebenfalls Sanktionen und Exportkontrollen gegen die China verhängt hatte? Warum, so erwidert er, liefert NVIDIA immer noch seine zweitbesten Computerchips nach China, warum investiert ein Unternehmen wie INTEL immer noch Risikokapital in China? Für ihn hat die Biden-Administration einfach nicht genug getan. Und das liege daran, dass zwei Kategorien von akademischen China-Experten falsch lagen. Die einen, weil sie die Theorie des Freihandels, die sie in der Schule gelernt hatten, nie hinterfragten. „Die anderen, weil sie für das bezahlt werden, was sie schreiben“, glaubt Alan und beklagt die mangelnde Transparenz bei der Finanzierung der US-Denkfabriken. Er lobt Trump dafür, dass er „gegenüber China viel antagonistischer ist“.

Denn für Alan ist dieses chinesische Regime „das, was Nazi-Deutschland am nächsten kommt: ein gefährlicher Gegner“. Man stelle sich nur vor, sagt er, was mit der Kriegsführung passieren würde, wenn China die KI-Technologie kontrolliert. Für ihn besteht das Problem bei Verhandlungen mit China darin, dass „wir mit unserer legalistischen Kultur in den USA zunächst chinesische Subventionen nachweisen müssen. Aber sie schreiben nichts auf.“

Und was ist sein Problem mit Europa? Nun, 40 Jahre lang haben die Europäer die USA an der Nase herumgeführt. Warum der nukleare Schutzschirm, warum weiterhin von den USA in der Verteidigung abhängig sein? Bereits in den 90er Jahren hat Alan über diese unhaltbare und unfaire Situation Artikel verfasst. Er hält es da ganz mit John Foster Dulles, Präsident Eisenhowers Verteidigungsminister, der in den 50er Jahren erklärte: „Wenn die Franzosen die Deutschen nicht wieder aufrüsten lassen, sind wir weg.“ Doch dazu kam es nie.

Und warum, fragt Alan, muss Deutschland so abhängig von Exporten sein? „Es ist ihre Entscheidung. Sie sind souverän, aber wir machen uns Sorgen über die Beschränkungen, die unseren Technologieunternehmen auferlegt werden.“ Wenn hier zwei Wirtschaftsnationalismen aufeinanderprallen, so glaubt er, „wird gewinnen, wer mehr Macht hat“. Und das wird seiner Einschätzung nach Amerika sein, “weil es für die USA einfacher sein wird, den verlorenen heimischen Markt zurück zu erobern, als für Europa, neue Märkte zu erschließen” Für Alan sind wir damit beim sogenannten „Hegemons Dilemma” (Robert Triffin angekommen: “Wenn wir zu viele Kosten für andere Nationen tragen, wird Amerikas Macht erodieren.“

So viel zu den Gründen, die Alan Tonelson dazu gebracht haben, die Zollpolitik der Trump-Administration zu unterstützen. Er plädiert jedoch für ein wirtschaftspolitisches Gesamtpaket mit einem allgemeinen Zoll von 20 %, einer vernünftigen Industriepolitik und einer deutlichen Senkung der Körperschaftssteuer für in Amerika hergestellte Produkte. Und natürlich für deutlich höhere Zölle gegenüber China. Außerdem wünscht er sich Mechanismen, die alle Verhandlungenergebnisse mit anderen Ländern dauerhaft kontrollieren. Man solle ihnen lieber ein paar Monate Zeit geben, bevor sie Zölle erheben, um diese Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Genau das hat Donald Trump während unseres Mittagessens getan!

Aber wie fühlt es sich an, ein solch drastisches Zollregime gegen eine Phalanx von 16 Nobelpreisträgern und die gesamte liberale Kommentatorenschaft vom „New Yorker“ bis zur „Financial Times“ zu verteidigen? “Du meinst die Experten, die weder den Aufstieg Chinas noch die Finanzkrise vorausgesehen haben und am Washingtoner Konsens festhalten, dass deregulierte Märkte Wohlstand für alle fördern? Für Alan „keine gerade beeindruckende Bilanz“. Er streitet sich gern mit dem langjährigen Kolumnisten der „New York Times“, Paul Krugman, der ihn als „wirtschaftlichen Ignoramus“ bezeichnete. Was Krugman und viel links-liberale Ökonomen nicht verstehen, kontert Alan, sei, „dass man nicht nur gegen China allein Sanktionen oder Zölle verhängen kann. Das ist komplizierter”.

Aber macht sich Alan Tonelson keine Sorgen über die anderen Aspekte von Trumps Politik?

Nehmen wir nur DOGE, Elon Musks Ministerium für Regierungseffizienz, das die staatliche Bürokratie verschlanken soll. „Gute Idee“, sagt Alan, „aber Musk ist einfach nicht gut darin, sie umzusetzen.“

Oder was ist mit den autokratischen Tendenzen in Trumps Dekreten? Nun ja, „das Problem der imperialen Präsidentschaft kennen wir schon lange“. Schließlich habe auch Präsident Biden die Rückzahlung von Studienkrediten gestrichen, ohne den US-Kongress um Erlaubnis zu fragen. Und für Alan sind es beide Parteien, die das Gesetz politisieren und ihre politischen Gegner politisieren. Donald Trump für alle lange währenden und parteiübergreifenden Probleme verantwortlich zu machen, sei seiner Ansicht nach lediglich ein „Trump-Derangement-Syndrom der Linken“.

Alan Tonelsons Bedenken sind anderer Natur: dass Trump einlenkt oder dass seine Zollpolitik nicht lange genug anhält, um Amerikas gefährdete Wirtschaft wieder rentabel zu machen; oder dass die verarbeitende Industrie auch wirklich zurückgeholt wird, wenn auch nicht unbedingt alle alten Arbeitsplätze, da viele zurückgeholte Aufgaben, wie die Herstellung von Gesichtsmasken und Beatmungsgeräten, automatisiert werden. Dennoch ist er optimistisch, weil dem manufacturing jobs multiplicator zufolge ein Arbeitsplatz im Produktionssektor drei weitere in den Bereichen Dienstleistung, Logistik und Forschung & Entwicklung schaffen wird.

Alan ist nicht naiv. Er versteht, dass „die Amerikaner nicht bereit sind, Opfer zu bringen“, dass der politische Zyklus zu kurz ist, um die positiven Auswirkungen von Reformmaßnahmen rechtzeitig wirken zu lassen, wie es Joe Biden bei seiner Niederlage im November schmerzhaft erfuhr. Aber Alan hofft, dass die MAGA-Basis hält und moderate Republikaner ihrem Präsidenten gegenüber loyal blieben. Natürlich werden sich die Demokraten immer beschweren. „Aber womit können sie denn bei der nächsten Wahl punkten?“

Auch Alan kann die Möglichkeit einer Rezession nicht ausschließen, aber für ihn wie für Donald Trump wäre dies nur die bittere Medizin für eine Krankheit, die viel zu lange unbehandelt blieb. Bei einem Schuldenstand von über 35 Billionen Dollar, nach dem Verlust von wahrscheinlich Millionen Arbeitsplätzen durch die Globalisierung, für Amerika als militärischer Retter und Goldesel seiner Verbündeten und mit seiner Wirtschaft als Markt der letzten Instanz, so glaubt Alan, bieten politics as usual keine Lösungen mehr.

Für Alan Tonelson ist es genau das, was Präsident Trump sagt: „Es konnte einfach nicht mehr so weitergehen.“

Trump’s Psychopathologie

Der “Tag der Befreiung“, an dem Donald Trump am 4. April Amerika’s Zölle gegen die gesamte Welt verkündete, war ein Wendepunkt. Es war nicht nur der Tag, an dem die globale Wirtschaftsordnung erschüttert wurde. Es war auch der Tag, an dem viele liberale Kommentatoren ihren Kurs änderten. Hatten sie bisher noch versucht, seine sprunghaften, emotionalen und widersprüchlichen Ankündigungen mit einer tiefer liegenden Logik zu erklären – seien es Bruchstücke einer politischen Idee, Überreste einer Wirtschaftstheorie oder einfach ein billiges Geschenk an seine MAGA-Basis – so gingen sie nun zu persönlicheren Erklärungen über: der Typ sei einfach verrückt und gestört.

Der “Tag der Befreiung“, an dem Donald Trump am 4. April Amerika’s Zölle gegen die gesamte Welt verkündete, war ein Wendepunkt. Es war nicht nur der Tag, an dem die globale Wirtschaftsordnung erschüttert wurde. Es war auch der Tag, an dem viele liberale Kommentatoren ihren Kurs änderten. Hatten sie bisher noch versucht, seine sprunghaften, emotionalen und widersprüchlichen Ankündigungen mit einer tiefer liegenden Logik zu erklären – seien es Bruchstücke einer politischen Idee, Überreste einer Wirtschaftstheorie oder einfach ein billiges Geschenk an seine MAGA-Basis – so gingen sie nun zu persönlicheren Erklärungen über: der Typ sei einfach verrückt und gestört. „Donald Trumps Ego bringt die Weltwirtschaft zum Schmelzen“, schreibt Susan Glasser im „New Yorker“ und beklagt unser langjähriges „Missverständnis von Trumps Psychologie“. Und Derek Thompson analysiert in „The Atlantic“ eine „Metastasierung von Trumps Persönlichkeit“, er nennt die Krankheit „Grandiosität als Strategie“.

Angesichts der Tatsache, dass so viele politische Analysten und Wirtschaftsexperten Trump 2.0 falsch eingeschätzt haben, war es naheliegend, jemanden zu befragen, der Donald Trump häufiger als andere zu seiner Psyche interviewt hat, nämlich Marc Fisher, Co-Autor von „Trump Revealed: The Definitive Biography of the 45th president“ (2016/7). Marc war 37 Jahre lang als Reporter und Redakteur für verschiedene Nachrichtenbereiche der „Washington Post“ tätig und ist derzeit Kolumnist der Zeitung für D.C. und seine Vororte. Wir trafen uns in einem Café in Washington.

Marc ist nicht überrascht über die allgemeine Entwicklung der Ereignisse in den ersten 75 Tagen von Trumps zweiter Präsidentschaft. „Die grundlegende Scharade, die Respektlosigkeit gegenüber Opfern, die Übertreibungen, die Rache und der Wunsch nach Chaos, all das ist beständig und war schon immer da.“ Neu sei diesmal jedoch, so der Biograf, dass er jetzt im „overdrive“ vorgehe, um alles auf einmal zu erledigen, aus Angst, zur lame duck zu werden, zu einem Präsidenten auf Abruf.

Trump sei längst durch sein Alter geschwächt, was in der Öffentlichkeit jedoch durch die Energie von Elon Musk verdeckt werde. Das perfekte Bild dafür war die Szene, in der Elon und sein vierjähriger Sohn ihm im Oval Office die Schau stehlen. „Der Donald Trump des Jahres 2017 hätte eine solche Szene niemals toleriert“, sagt Fisher, „er saß einfach nur da, als wäre er besiegt.“

Im Donald Trump von heute erkennt Marc Fisher den Sohn, der die kognitiven Beeinträchtigungen seines Vaters und den langsamen Verfall seiner Mutter miterlebt hat; er sieht den Vater, der mit ansehen musste, wie ihn seine Tochter Ivanka, „die einzige Person, die er respektiert“, 2022 als Beraterin verließ, und mit ihm, wie sie es nannte, die „dunkle Welt“ der Politik; und einen 78-Jährigen mit wenigen oder gar keinen Freunden mehr. Als die Biografen Kontakt zu den Personen aufnahmen, die Trump ihnen als engste Freunde beschrieben hatte, waren drei von vier überrascht, so genannt zu werden.

Heute lebt Trump allein im Weißen Haus, ohne seine Frau Melania, twittert die Nacht durch und sieht sich vielleicht immer noch die Dokumentationen auf dem History Channel an, wie er dies schon in seinen Zwanzigern tat, als er seine Faszination für die starken Männer der Geschichte entwickelte. Für Trump gibt es 2025 keine politische Kundgebungen mehr, bei dem ihm die MAGA-Menge zujubelte, nur noch den wöchentlichen Trip zu seinem floridianischen Schloss in Mar-a-Lago, wo er von Donnerstag bis Sonntag als Teilzeitkönig einer einst rebellischen Nation regiert.

Da haben wir also den 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten zunehmend einsam und schon schon lange schwer gekränkt, weil er vom Establishment nie akzeptiert wurde, weder in New York noch in Washington. Das perfekte Bild dafür war sein von Rachsucht und Drohungen gekennzeichneter Besuch im Kennedy Center, der Hochburg des kulturellen Establishments der Hauptstadt, „der Leute”, so Fisher, “die ihn sein ganzes Leben lang ausgelacht haben“.

Diese gesellschaftliche Ablehnung könnte auch seine Bewunderung für die Tech-Brüder des Silicon Valley erklären, mit denen er den Narzissmus, den völligen Mangel an Empathie und, wie Fisher sagt, „die kindlichen Wünsche“ teilt. Diese Männer waren die einzigen verbliebenen Figuren des Establishments, die bereit waren, seine Pläne voll mitzutragen – zu ihrem eigenen Vorteil, versteht sich, und wer weiß, wie lange noch.

Was Elon Musk und die Tech-Industrie von Donald Trump wollen, ist klar: neue Verträge, bei denen die staatlichen Dienstleistungen weiter gekürzt und an private Unternehmen ausgelagert werden. Deren Firmenquartiere liegen entlang der neuen Metrolinie vom Flughafen Dulles in die Innenstadt. Und im Wald dahinter, sagt Fisher, könne man die Villen der Tech-Manager erkennen, die mit den Gewinnen aus der letzten Privatisierungsrunde gebaut wurden. Da will man lieber nicht wissen, was passiert, wenn Elon Musk die Kontrolle über die neuen Computersysteme der Regierung übernimmt, die diesmal auf seiner hauseigenen, künstlichen Intelligenz basieren.

Nur warum fühlen sich so viele Durchschnittsamerikaner von Trump angezogen? „Weil er schon immer ein guter Verkäufer war und jetzt einen binären “pitch” hat, der perfekt für soziale Medien ist”, sagt Marc Fisher. Ganz im Gegensatz zu den Demokraten, die sich immer wieder als „Meister der Nuancen“ präsentieren. Fast alle der letzten zwölf demokratischen Präsidenten seien Anwälte gewesen, also Männer, die dazu neigten, Regeln zu befolgen. Ganz anders die Republikaner, die Geschäftsleute oder einen Cowboy wie Ronald Reagan als Präsidentschaftskandidaten aufstellten. Damit sind wir beim aktuellen Konflikt: „Es geht um Bürgerrechte gegen Gesetzesbrüche“, beschreibt Fisher den Wettbewerb der beiden Parteien – und damit auch die Ambivalenz der amerikanischen Geschichte. Mit Donald Trump hat 2024 wieder ein Renegat gesiegt.

„Trump hat einen fabelhaften Instinkt, das Wichtige hinter dem Nebensächlichen zu sehen“, beschreibt Marc Fisher einen Grund für seine Anziehungskraft. Er arbeitet mit Alltagsthemen, die emblematisch sind. Doch was wird er mit seinem politischen Erfolg anfangen? Angesichts seiner Persönlichkeit und Familiengeschichte, seines übersteigerten Egos und seiner zunehmenden Einsamkeit muss Donald Trump befürchten, dass diese Präsidentschaft der letzte wichtige Akt seines Lebens sein könnte. „Und diese Untergrabung seiner grundlegenden Lebenserwartung“, fragt sich der Biograf, „könnte so verstörend werden, dass er ausflippt.“

Ist das etwa schon, so frage ich mich, was wir in dieser Woche sehen, in der Donald Trump den ausgerufenen Zollkrieg weiter eskaliert?

Auf nach Amerika…

Freunde hatten mich vor meiner Abreise in die USA gewarnt. „Es muss ein masochistischer Akt sein, in diesen dunklen Zeiten durch Amerikas Hinterland zu fahren“, sagte mir eine ehemalige Washington-Korrespondentin, bevor ich Berlin verließ. „Es ist schwer, hier guter Stimmung zu bleiben“, schrieb mir ein, desillusionierter Einwohner aus der US-Hauptstadt, bevor ich ankam.

Doch ich bleibe neugierig herauszufinden, was in den letzten 30 Jahren in und mit Amerika geschehen ist, nachdem meine sechsjährige Tätigkeit als US-Korrespondent für deutsche Zeitungen Anfang 1995 endete.

Freunde hatten mich vor meiner Abreise in die USA gewarnt. „Es muss ein masochistischer Akt sein, in diesen dunklen Zeiten durch Amerikas Hinterland zu fahren“, sagte mir eine ehemalige Washington-Korrespondentin, bevor ich Berlin verließ. „Es ist schwer, hier guter Stimmung zu bleiben“, schrieb mir ein, desillusionierter Einwohner aus der US-Hauptstadt, bevor ich ankam.

Doch ich war neugierig herauszufinden, was in den letzten 30 Jahren in und mit Amerika geschehen ist, nachdem meine sechsjährige Tätigkeit als US-Korrespondent für deutsche Zeitungen Anfang 1995 endete.

Dieser Blog hat also eine Geschichte. Diese begann im Sommer 1989, als die Reagan-Administration im Dämmerlicht verblasste und ich mich in Washington, D.C. zunächst journalistisch deplatziert fühlte während in Berlin die Mauer fiel. Doch es folgten Jahre faszinierender Erfahrungen und Einsichten in Geschichte, Gegenwart und Psyche eines Landes zwischen Hybris und Selbstzweifel. Zwischen Bewunderung und Unverständnis hatte ich eine wunderbare Zeit. Meine Geschichte mit Amerika endete als Forrest Gump“ den Oscar gewann, Jeff Bezos Amazon gründete und O.J. Simpson in Los Angeles vor Gericht stand – und kurz nachdem die Republikaner, erstmals seit 40 Jahren, die Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses gewonnen hatten.

Damals, Anfang 1995, führte Newt Gingrich seine frischen republikanischen Stoßtruppen gegen die Globalisten der Clinton-Administration in die parlamentarische Schlacht, eine Gruppe neu gewählter Volksvertreter, stolz darauf keine Reisepässe zu besitzen, da sie Reisen ins Ausland für unnötig erachteten. Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ und dem von Francis Fukuyama verkündeten „Ende der Geschichte“ widersprach Amerikas traditionelles Engagement in der Welt ihrer Haltung des „America First“, einem Slogan, den der Paläokonservative Pat Buchanan nur zwei Jahre zuvor in seiner erfolglosen Präsidentschaftskandidatur wiederentdeckt und salonfähig gemacht hatte. Dennoch sollten Wirtschaftsliberalismus und neokonservatives nationbuilding die Tugenden Amerikas noch über ein weiteres Jahrzehnt in der Welt verbreiten.

Doch nach dem skandal-trächtigen Ende der Clinton-Präsidentschaft im Jahr 2000, nach den fragwürdigen Anti-Terror-Kriegen des George W. Bush, nach der Finanzkrise von 2007 und den außenpolitischen Fehltritten der Obama-Regierungen kehrte „America First“ wieder zurück: zunächst 2016 als Wahlkampfthema und politischer Testballon - nach dem misslungenen Biden-Intermezzo jetzt mit aller Macht und in autokratischem Gewand.

Man sollte dabei allerdings nicht vergessen, dass fast die Hälfte der 140 Millionen Wähler nicht für den rachsüchtigen Donald Trump gestimmt hat, der seitdem Feind wie Freund systematisch demütigt – all dies live on TV aus dem Weißen Haus, wie einst in seiner früheren Fernsehserie „The Apprentice“.

Deswegen möchte ich verstehen, was mit Amerika über den Zeitraum einer Generation hin geschehen ist. Wie hat sich das Leben der Menschen gewandelt? Was hat sich verändert, in der Nachbarschaft, auf den Bürgerversammlungen, an den Schulen und Universitäten, auf die sie ihre Kinder schicken. Was dachten und denken sie zu den Themen race und immigration, über alte und neue Einwanderer? Wie hat sich ihr Medien- und Nachrichtenkonsum verändert? Und was sagen die Bürger heute zur Arbeitswelt, zum Sozialsystem und zur Rolle des Staates in ihrem Alltag?

Mich interessiert also weniger, wie ein narzisstischer und skrupelloser Präsident agiert und reagiert, sondern mehr, wie seine Performanz und seine Versprechungen so populär werden konnten, und warum seine Politik seit dem 20. Januar auf so geringen Widerstand stößt.

„Bowling Alone“, „What happened to Kansas”, “The Unwinding”, “Fantasyland”, “Strangers in their own Country”, “Wildland”, “Hillbilly Elegies”, “When the Clock broke”, „Stolen Pride”, “History has begun” – all diese Bücher erkunden und erklären auf hervorragende Weise, wie die Vereinigten Staaten zu dem geworden sind, was sie derzeit darstellen: eine polarisierte Gesellschaft, voller Ressentiments und Wut. Aber gleichzeitig muss es auch ein ganz „gewöhnliches“ Leben geben, mit Freundlichkeit, Solidarität und Optimismus, mit Haltungen und Gefühlen also, über die weder traditionelle noch alternative Medien berichten.

All dies wollte ich einfach für mich selbst herausfinden.

Los geht es also, beginnend mit den Eliten in Washington, D.C. Und dann langsam durch das Hinterland Amerikas bis hinunter in den Süden der immer noch Vereinigten Staaten.

Translated with help of Google translator

Prolog – Eine Revue der Erklärungsversuche

Zum zweiten Mal ist Donald Trump, zur Überraschung vieler, Anfang November 2024 zum Präsidenten der USA gewählt worden. Ist dies ein vibe shift, den das liberale Establishment verschlafen hat, das new normal im Amerika der 20er Jahre nach dem glücklosen Zwischenspiel der Biden-Jahre? Und war es ein historischer Übergang zu einer neuen Republikanischen Wählerkoalition, der zum Triumph der MAGA-Bewegung über das System führte? Was ist hier geschehen – und wie konnte es dazu kommen?

Zum zweiten Mal ist Donald Trump, zur Überraschung vieler, Anfang November 2024 zum Präsidenten der USA gewählt worden. Ist dies ein vibe shift, den das liberale Establishment verschlafen hat, das new normal im Amerika der 20er Jahre nach dem glücklosen Zwischenspiel der Biden-Jahre? Und war es ein historischer Übergang zu einer neuen Republikanischen Wählerkoalition, der zum Triumph der MAGA-Bewegung über das System führte? Was ist hier geschehen – und wie konnte es dazu kommen?

Die Bewegung

Rebellen gab es immer in der amerikanischen Geschichte, angefangen mit den Gründervätern der Republik. Danach mutierten sie in den politischen Konflikten des Landes rasch zu reaktionären Figuren: im Bürgerkrieg, zu Zeiten der Rassengesetze des Jim Crow, während der Kommunistenverfolgung unter Senator John McCarthy, bis zu Tea Party und Make America Great Again. Für den bekannten Historiker und Kolumnisten Robert Kagan, einen moderaten Republikaner, ist die MAGA-Bewegung nur der bisher letzte Versuch, das amerikanische Versprechen der Gleichberechtigung für Schwarze aufzuhalten. „Race not economics“ sei die treibende Kraft hinter der Bewegung mit ihrem vor allem in den Südstaaten virulenten, christlich-weißen Nationalismus. Soweit der Historiker. Ob damit der Wahlsieg des Donald Trump hinreichend erklärt ist, wo am 5. November 2024 fast ein Viertel der schwarzen und fast die Hälfte der hispanischen Männer für Donald Trump gestimmt haben, bleibt allerdings fraglich.

Schon wer zu Beginn der 90er Jahre durch das amerikanische Hinterland fuhr, konnte die Vorboten der jüngsten Rebellenbewegung mit ihren rassistischen oder nativistischen Botschaften erleben: den Ex-Nazi und Ku-Klux-Klan Anhänger David Duke mit seinem weißen Nationalismus beim Gouverneurswahlkampf in Louisiana, oder den ultrarechten Kandidaten Pat Buchanan mit seiner America First-Ideologie bei den republikanischen Vorwahlen in New Hampshire. Beide verloren und waren rasch vergessen. Aber alle Krisenelemente, die zuvor schon im Hinterland sichtbar wurden, so schreibt John Ganz in seiner faszinierenden Sozialgeschichte der 90er Jahre (When the Clock Broke, 2023), tauchten nun auch auf der nationalen Ebene auf: „Rassismus, Armut, große Einkommensunterschiede, Umweltschäden, vernachlässigte Infrastruktur, verschwindende Industrien, systematische Korruption, eine sich selbst bedienende Elite, politischer Zynismus und der Vertrauensverlust der Leute in ihre Repräsentanten“.

Reporter wie George Packer haben dann in den 2000er Jahren die „Abwicklung Amerikas (2014) über Jahrzehnte vor Ort verfolgt. Nach der Roosevelt Ära und den Reagan-Jahren Jahren beschrieb Packer „die reaktionäre Antwort auf den schwindelerregenden Wandel, besonders die ökonomischen und kulturellen Transformationen der letzten 50 Jahre“ in detaillierten Ortsbesichtigungen und eindrucksvollen Charakterstudien. Für Packer und andere markiert die Finanzkrise von 2008 - und deren wirtschaftlichen Folgen für Bürger und Bürgerinnen – einen entscheidenden Bruch der Loyalitäten.

Gleichzeitig berichten auch Soziolog_innen in einer Art anthropologische Feldforschung vom schleichenden Vertrauensverlust im amerikanischen Hinterland und versuchen einer kopfschüttelnden Küstenelite das „Große Paradox“ (Hochschild) zu erklären: nämlich warum die Opfer der ökonomischen Krise und konservativer Politiken für eben diese stimmen. Was sie dort finden, ist ein „ländliches Bewusstsein“ (Kathy Cramer), von Identität, Werten und einer sehr persönlichen Einschätzung der wirtschaftlichen Situation geprägt; und ein Wählerverhalten, das von „moralischen Interessen“ (Jonathan Haidt) bestimmt werde, die sich eher auf Gott, Gemeinschaft, Hierarchie, Tradition und Sünde stützten, als auf ökonomische Fakten oder abstrakte liberale Werte wie Gleichheit oder Universalismus.

All diese Analytiker konservativer Bewegungen von der Tea Party bis zu MAGA treffen dabei auf hart arbeitende Weiße ohne Collegeabschluss, die sich bei ihrer Verfolgung des amerikanischen Traumes plötzlich am Boden der Gesellschaft wiederfinden, und fürchten - oder das Gefühl haben - von schwarzen und anderen Minderheiten in den Städten mithilfe staatlicher Sozialleistungen überholt zu werden. Nein, sie selbst wollen keine Almosen, sie sind auch keine Rassisten. Aber ihnen mangelt es an politischem Einfluss, Geld und Respekt. Entscheidungen werden in Washington getroffen, die Jobs sind aus ihrer Region verschwunden, und jetzt werden sie auch noch von einer liberalen Elite mangelnder Empathie mit Minderheiten bezichtigt. Kurzum, Ihnen wurde der „Stolz gestohlen“ (Hochschild) genauso, wie Donald Trump der Wahlsieg im November 2020.

Das System

Die langsame Verschattung des amerikanischen Traums seit den 80er Jahren ist vielfach dokumentiert worden: Stagnation der Löhne, Arbeitsplatzverluste durch Globalisierung, bröckelnde Infrastruktur, zerstörte industrielle Landschaften. Doch in Wirtschaft und Politik galten auch unter den Präsidenten Bill Clinton (1993-2001) und Obama (2009-2016) weiter die Glaubenssätze des Neoliberalismus. Die Demokratische Partei setzte auf Freihandel, Globalisierung und die Tech-Industrie und gewann damit die gebildeten Bewohner der Vorstädte und die neue Klasse der Professionals als Wähler. Während sich im Gefolge der Finanzkrise von 2008 der angestaute Groll über persönliche Verluste – und unter einem dazu noch schwarzen Präsidenten Obama - in die Tea Party entlud, wandten sich die urbanen Eliten in der Demokratische Partei neuen Minderheiten und identitären Randthemen zu.

In Washington, im Silicon Valley, in Hollywood, an den Universitäten und in den Medien herrschte jetzt eine (links-)liberale Managerial Class, deren Mitglieder fest davon überzeugt waren, ihre einflussreichen Positionen und ihr steigendes Einkommen allein durch Leistung verdient zu haben; und deren hegemoniales Verhalten darin gipfelte, der Restbevölkerung ihre Rationalität, ihre Werte und ihre Sprache quasi institutionell vorschreiben zu wollen.

Doch diese Meritokratie verdiene ihren Namen schon lange nicht mehr, schrieb David Brooks kürzlich in How the Ivy League Broke America im Magazin The Atlantic. Der Zugang zu Wissen und Macht funktioniere nicht mehr. Über Jahrzehnte habe sich der Bildungssektor von einem System der Inklusion zu einem „System der Segregation“ entwickelt, wenn die Eliteuniversitäten mehr Studenten aus den obersten 1 % der Gesellschaft rekrutieren als aus den unteren 60%. Die Meritokratie sei längst zu einem „Kastensystem“ verkommen. „Wenn eine Gesellschaft zunehmend durch Bildung gespalten ist, dann gerät Politik zu einem Krieg über Werte und Kultur“, resümiert Brooks seine Betrachtungen.

Und genau dies ist passiert, wenn heute MAGA-Anhänger ihr politisches Mantra in jedes Mikrofon sprechen: the system is rigged, womit sie dann gleich mehr als die mangelnde Fairness des Bildungssystems meinen. Rund 2/3 der Bevölkerung glaubt, dass der politischen und wirtschaftlichen Elite die hart arbeitenden Menschen gleichgültig sind, dass die „Experten“ ihre Lebensumstände nicht verstehen und „das Land einen starken Führer braucht, der es von den Reichen und Mächtigen befreit“.

Die US-amerikanischen Medien waren immer Teil der Meritokratie. Doch wo noch in den 80er Jahren eine Karriere vom working class-Reporter über den Lokaljournalismus in die Führungsetagen der Presseorgane möglich war, gilt heute der Abschluss an einer (Eliten)Universität als Voraussetzung für eine erfolgreiche Laufbahn in den führenden Zeitungen des Landes. Dort bestimmen dann hochgebildete Journalisten über Fakten, Wahrheiten und den Experten-Konsens in einer von ihren Werten durchsetzten Sprache, ihrer eigenen Voreingenommenheit oft nicht bewusst.

Die Medien wurden schon immer beschuldigt, Teil einer abgehobenen Elite zu sein, von Linken wie von Rechten. Ihre Antwort war der sogenannte „the view from nowhere“, wie der Medienkritiker Jay Rosen dieses Neutralitätsversprechen nannte. Das ging für eine Weile gut, ehe rechte Radio-Hosts und Blogger die Attraktivität von Emotionen in der Nachrichtenwelt entdeckten. Sie kultivierten Nachrichten als Glaubenssätze für ein neues Medienpublikum aus gleich gesinnten Konsumenten. Auch für den populären Kabelkanal Fox TV gilt: News ist nur, was in die Weltsicht des Hörerspektrums passt.

„Polarisiert durch Bildung“ nennen die Autoren Matt Grossmann und David Grossman die langfristige Entwicklung, in der die traditionellen Medien mit ihrem gebildeten Personal nach links rücken, während es den Wählern ohne College-Abschluss an Fähigkeiten, Verbindungen und wirtschaftlicher Macht mangelt, die kulturellen Institutionen von innen zu beeinflussen. Für sie gebe es nur noch einen Ort, schreibt Andrew van Damm in der Washington Post, „an dem ihre Stimme zählt: die Politik.“ Unfähig zum Marsch durch die Institutionen, zielt die MAGA-Bewegung auf deren politische Zerstörung, beziehungsweise den Aufbau alternativer Kommunikations-Plattformen.

Und niemand hat die Bedeutung des veränderten Nachrichtenkonsums für die Politik so schnell verstanden wie Donald Trump. Seine auf auf Fox TV und Truth Social verkündeten Nachrichten mögen Lügen sein – laut Washington Post rund 30.000 in den letzten Jahren - , aber für seine follower fühlen sie sich an wie die Wahrheit. Indem Trump seine politischen Botschaften an den Erfahrungen, Emotionen und Vorurteilen der konservativen Wähler ausrichtet, bietet er ihnen Bestätigung und genau jenen Respekt, den ihnen „die Eliten“ versagen.

Trumps Verzerrungen und Lügen dienen vor allem jungen männlichen Wählern als Freibrief für die Entfesselung ihrer frauen- und fremdenfeindlichen Instinkte. Während die liberale Öffentlichkeit davon ausging, dass fact checking und die Darstellung Trumps als Frauenfeind und Bedrohung der Demokratie seinen Wahlsieg verhindern würden, stellte sich heraus, dass die Hälfte der Wählerschaft seine entgrenzte Performanz goutierte, oder zumindest tolerierte.

Das System, in der Form traditioneller Medien und der Demokratische Partei, reagiert auf das neue Verhältnis zwischen Politik und Öffentlichkeit recht hilflos. Zu spät hat man den Aufbau einer alternativen Medienwelt durch Donald Trump ernst genommen, zu spät hat man verstanden, dass Politik von deren Bewohnern nicht mehr als Wettbewerb zwischen Parteiprogrammen verstanden wird, sondern als Vehikel zum Ausdruck von Ressentiments und Ängsten. Die britische Kommentatorin Hardeep Matharu nennt dies „die psycho-soziale-Techno-Politik von MAGA“. Und die Kolumnistin Rebecca Solnit schreibt im Londoner Guardian, dass die Krise der Männlichkeit, das Scheitern der traditionellen Medien und der Aufstieg von Silicon Valley drei Aspekte der Krise unserer Demokratie seien und in der Figur von Elon Musk konvergieren. Die bekannte Historikerin Jill Lepore sieht in dem neuen medialen Ökosystem gar den Teil eines „künstlichen Staates… in dem mächtige Tech-Unternehmen die politische Meinungsbildung mithilfe nichtmenschlicher Maschinen organisieren und auf diese Weise die Polarisierung unserer Gesellschaft vorantreiben.“

Zerstören MAGA-Rebellen und Informations-Oligarchen die liberale Ordnung?

Die Verwerfungen in der amerikanischen Volkswirtschaft nach den neoliberalen Reagan-Jahren bildete an den Rändern der Republikanischen Partei einen nativistischen Flügel aus, dessen Vertreter die Kulturkämpfe der 60er Jahre neu belebten. Als sich die bis dato latente Spaltung der Gesellschaft entlang von Einkommen, Bildung und Geografie nach der Finanzkrise von 2008 – hier Verluste für die Bürger, dort staatliche Hilfe für die Banken - für alle sichtbar wurde, versammelte die Tea Party Kulturkämpfer und Krisenverlierer im Kampf gegen „die Eliten“. Die Vernachlässigung der Belange von Mitgliedern der traditionellen Arbeiter- (30 Millionen) und wachsenden Service-Klasse (60 Millionen) durch die Demokratischen Partei unter Präsident Obama führte der Republikanischen Partei 2016 weitere Anhänger zu. Und diese fanden in Donald Trump einen Rebellen-Führer, der die sozio-kulturelle Dynamik der polarisierten Nation besser auszunutzen verstand als alle seine politischen Konkurrenten.

Über die Jahre in Washington und Florida ist es Donald Trump gelungen, die Demokraten als Partei des Establishments und als Verteidiger der Institutionen zu diffamieren, die aus Sicht vieler Amerikaner nicht mehr liefern und kaum noch funktionieren. Er hat dabei den strukturellen Vorteil aller reaktionären Rechten, statt über politisches Handeln Rechenschaft ablegen zu müssen, auf Sündenböcke verweisen zu können. Und er verfügt mit seiner Bewegung mittlerweile über Medienplattformen, auf denen alles möglich ist und es keine negative Publicity mehr gibt.

Donald Trump ist es bei seinem jüngsten Wahlsieg gelungen, den Groll der Vernachlässigten mit den Ambitionen der neuen Milliardärs-Macht in Silicon Valley zu verbinden. Und er hat mit seinem Adlatus Elon Musk schon vor seinem Amtsantritt damit begonnen, die sogenannten legacy media mit Drohungen und gerichtlichen Klagen zum Ziel seines versprochenen Rachefeldzuges zu machen.

Nach acht Jahren Trumpismus ist die liberale Ordnung der Vereinigten Staaten von Amerika jedenfalls stark angeschlagen. Aus dem US-Kongress bedroht den Präsidenten eher die Fraktion rechtsextremer MAGA-Rebellen als die versprengte Meute moderater Republikaner. Nachdem ihm die republikanische 6 zu 3 Mehrheit im Supreme Court unlängst strafrechtliche Immunität gewährt hat, ist von den Obersten Richtern keinen Widerstand mehr zu erwarten. Und in Mar-a-Lago machen Trump nicht die nur Chefs der Tech- und Ölbranche, die seinen Wahlkampf schmierten, ihre Aufwartung, sondern auch Unternehmer, die ihm bisher kritisch gegenüberstanden. Auch sie hoffen nach dem 20. Januar 2025 auf eine De-Regulierungs-Bonanza.

Derweil hat die Demokratische Partei noch keinen Begriff davon, wie sie bei den nächsten Wahlen „den Klassenkampf über den Kulturkampf“ gewinnen könnte, wie der Historiker Timothy Snyder die zukünftige Aufgabe definiert; wie sie gegen die Koalition aus Rebellen und Milliardären ihrerseits Emotionen für eine liberale oder gar progressive Gegengeschichte aktivieren könnte. Sollen die demokratischen Senatoren und Abgeordneten 2025 im Kongress auf Konfrontation setzen, oder sollen die Demokraten - nachdem die Warnung vor dem „Faschismus“ im Wahlkampf schon nicht geholfen hat – das bevorstehende „Trumpomuskovite Regime“ (Snyder) erst einmal mit einer Art Appeasement beschwichtigen?

Bleibt die Hoffnung auf offene Konflikte zwischen den beiden megalomanen Systemsprengern der neuen US-Administration; und auf einen inneren Zerfall der Bewegung, wenn Donald Trump seine radikalen Versprechen in der Wirtschafts-, Migrations- und Innenpolitik nicht halten kann, wenn die Inflation wieder ansteigt, die massenhafte Rückführung illegaler Einwanderer scheitert und die mutwillige Zerstörung von Institutionen im bürokratischen Chaos endet.

Dahinter steht eine langfristig nicht nur für die USA interessante Frage: Was geschieht, wenn rechte Populisten in einem politischen System versagen, in dem nicht nur der Rechtstaat geschwächt wurde, sondern in einer zur „Informations-Oligarchie“ (Shoshana Zuboff) verkommenen Öffentlichkeit auch die Unterschiede zwischen Wahrheit und Lüge endgültig erodiert sind? Führt dann noch ein Weg zurück in eine Form der liberalen Demokratie oder lässt sich das Chaos populistischer Erfolglosigkeit nur mit neuen Illusionen füllen?